1、相传以十二种动物取代十二地支,来代表十二个月令,是汉朝东方朔的杰作。有明确记载的是东汉王充所写《论衡》中的《言毒篇》,他提到了十二种动物的名称。用十二生肖来计年,也起于东汉。

2、其实,民间一直流传着这麽一个故事:话说当年,佛陀召集了所有的动物出席群兽大会,最早到的十二头野兽将作为十二个年号群兽大会当天,老鼠最早到,所以兽年中它排行最大,接着是牛,虎,兔,龙蛇,马,羊,猴,鸡和狗。

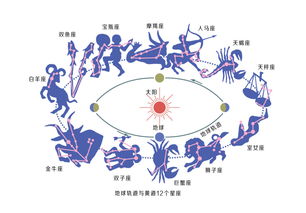

3、十二生肖的由来中国十二生肖的传说是怎么来的十二生肖的由来:十二生肖也被称为十二年兽。在中国的历法上有十二只年兽依次轮流当值,所以我们的中国年就有以鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗和猪应用在历法上。

4、与生肖有关的故事传说有《老鼠赚老大》、山中虎王,海中龙王》、狗兔之争》、公鸡失双角》、杂技表演定排位》。《老鼠赚老大》话说混沌初分,天干地支刚定时,玉皇大帝下令普召天下动物,要按子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二地支选拔十二个属相。

5、十二生肖的由来流传着一个神话传说:据说玉皇大帝想选出12种动物作为代表,然后他就派神仙下凡跟动物们说了这件事,又定了时间在卯年卯月卯日卯时到天宫来竞选,来的越早的排的越靠前,后面的排不上。而那个时候的猫和老鼠还是好朋友。猫爱懒睡觉,但他也想被选上,所以就叫老鼠到时候叫他。

6、十二生肖除龙为虚幻之物,其余皆是日常可见。其中可分两类,即“六畜”(马牛羊鸡狗猪)和“六兽”(鼠虎兔龙蛇猴),前者是人们为了经济目的而驯养,后者则一定程度骚扰人类生活,先民对其心生畏惧的动物。因此这些动物被作为本氏族的名号标记来崇拜。

12生肖,及古代5灵兽的来历和传说,它们与药王孙思邈又有啥样的...

1、兔:清晨5-7(即“卯时”)。这时,太阳还没露出脸面,月亮的光辉还未隐退完全。玉兔是月亮代称,是月宫神话中惟一的动物,这样卯时就同兔搭配。龙:早晨7-9时(即“辰时”)。传说这是群龙行雨的时候,龙是神话中的动物,于是辰时属龙。蛇:上午9-11时(即“巳时”)。

2、古代五灵兽是中国古代神话传说中的五种神兽,包括白泽、英招、玄蜂、青牛和呲铁。孙思邈据说曾经与这些神兽有过接触,并从中获得了许多宝贵的医学知识。例如,他可能从白泽那里学到了如何治疗疑难杂症,从英招那里学到了如何使用草药来增强身体,等等。

3、答案是蛇在十二生肖中,蛇是唯一的冷血动物,所以生肖属蛇的人都有冷静的一面,他是不善与人吵架。

4、口吐红信还颈翘首,这个十二生肖中,可以吐芯子的动物也只有蛟龙和蛇了。能身上有五色的,有五色鳞片,还可以直立蛇首吐红色的芯子的,那这个生肖应该是蛇。

5、十二生肖中的虎是什么意思?寅时――凌晨三时到五时,据说此时老虎最凶猛。又传说人生于寅,“寅”字有敬畏之意,人最怕老虎。因此,“寅”就同虎搭配了。另一种说法:十二地支各配以一个相应的动物名称是按照阴、阳上来确定这些动物的。因为地支是天干之下,所以取各动物的足爪,并从阴阳上加以区分。

十二生肖会抓鱼,又会上树抓小鸟的生肖是什么生肖

1、因此,如果我们将树上小鸟与十二生肖中的一个动物相对应,那么最合适的可能就是鸡。这不仅是因为鸡是唯一能够飞上树的动物,更是因为鸡在中国文化中有着丰富的象征意义和寓意。总的来说,欲钱买树上小鸟准确生肖的答案可能是鸡。这是因为鸡不仅能够飞上树,而且在中国文化中有着丰富的象征意义和寓意。

2、你拦灶慧好,答案是鸡。属鸡人有不少优良品格弥补了自身的不足。他们精明强干,组织能力强,严肃认真,待人直率,遇事果断。面对残暴行为,属鸡人敢于正面指出并严厉批判。所有属鸡的人都对事物过分挑剔、追求尽善尽美。

3、是属鸡的动物生肖。生肖鸡为十二生肖之一,位居第十,十二地支配属“酉”,故一天十二个时辰中的“酉时”--下午五点至七点,又称“鸡时”。属鸡人天生就比较聪明,命中的财运也很旺盛,但是2022年对于属鸡人来说却有小小不顺,财上耗费会较大,属鸡人的全年运势还算可以哦。

4、因为鸡和吉在汉语中谐音,所以人们常常把鸡和吉祥、好运联系在一起。因此,从这个角度来看,树上的小鸟可能指的是鸡,寓意着通过看鸡能够带来财富或者好运。其次,从生肖的特点来看,鸡是十二生肖中比较勤劳、勇敢、自信的一个。

5、但蛇也会报恩,古书上曾记有“隋侯见伤蛇而医之、活之。蛇愈而去,衔夜光珠以报”的佳话,现实生活中也有蟒蛇“龙龙”救人,家蟒在洪水里救了小孩,家蟒在洪水为人带路,海南蟒蛇抓小偷照顾小孩等事件。

6、牛的角与鹿类有明显的不同。十二生肖是中国与十二地支相配以人出生年份的十二种动物,包括鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗和猪。

纏十二生肖意思

1、通过竞赛而选中了鼠、牛、虎等12种动物;12生肖来源于原始社会一些氏族的图腾崇拜;12生肖可能是从天竺引进的;或28个星宿分布周天,以值12个时辰。每个星宿都以一种动物命名。从每个时辰值班的动物中挑选某种常见的作某一年的代称等等,不一而足。